|

|

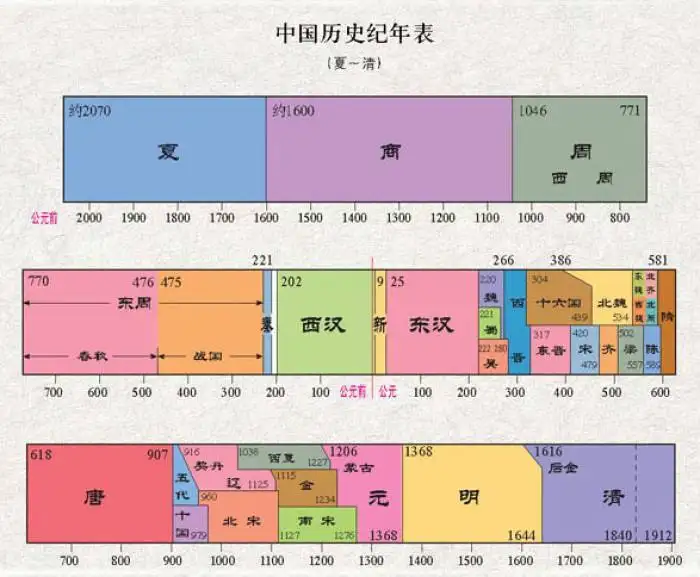

道家在各个朝代受推崇

上古:伏羲《易经》、黄帝《黄帝铭》《黄帝阴符经》《奇门遁甲》,岐伯《素问》,广成子《庄子·在宥篇》

商:伊尹《伊尹》,辛甲《辛甲》

周:周文王《周易》,姜子牙《太公阴符》,鬻熊《鬻子》

春秋战国:老子《德道经》,庄子《庄子》,列子《冲虚真经》,杨朱《列子·杨朱》,鬼谷子《鬼谷子》,文子《通玄真经》,亢仓子《洞灵真经》,关伊子《文始真经》

越国威宣之治,文子《文子》,鹖冠子《鹖冠子》,《黄帝四经》, 齐国稷下学派,管子《管子》,彭蒙 《伊文子》,慎到《慎子》,田骈《田子》,宋钘《宋子》,尹文《尹文子》,捷子《接子》,环渊《蜎子》,范蠡《计然篇》,长卢子《列子·天瑞篇》,邹衍《邹子》,屈原《九章》,《金人铭》,老莱子《老莱子》,接子《庄子·则阳》,《 韩非子》 的《 解老,喻老》,申不害《申子》,求仙团体:宋毋忌,正伯侨等人(方仙道),王骀《庄子·内篇·德充符》,《太一生水》

秦:吕不韦《吕氏春秋》

汉:黄老之学《黄帝书》,汉文帝文景之治,司马谈《论六家要旨》,班固《汉书·艺文志》,萧何《汉律九章》,刘安《淮南子》,河上公《老子章句》,王充首《论衡》,魏伯阳《周易参同契》,王玄甫《金莲正宗记》,严君平《老子指归》,李少君(方仙道)

三国:张角太平道,于吉《太平经》,张修五斗米道,张道陵《太平洞极经》《老子想尔注》,葛玄《太清金液神丹经》,张鲁《大道家令戒》,嵇康《养生论》,王弼《周易注》

魏晋南北朝:老庄学说《度人经》《道藏》之首篇,许逊《灵剑子》,郑隐《正一法文》,葛洪《抱朴子》,上清派《上清大洞真经》,灵宝派《灵宝五符经》,三皇派《三皇文》,朱世卿《正一经》,寇谦之《录图真经》,陆修静《洞玄灵宝》《三洞经书目录》,陶弘景《真诰》,魏华存《上清经》《黄庭经》,郭象《庄子注》,葛巢甫《灵宝经》,钟离权《灵宝毕法》,宇文邕《无上秘要》,臧矜《道学传》

唐:李世民贞观之治,李隆基开元盛世,李隆基《道藏》,成玄英《度人经注疏》,司马承祯《坐忘论》,王远知《易总》,钟馗《除夕钟馗驱傩文》,杜光庭《道门科范大全集》,张果《气诀》,唐孟安《道教义枢》,潘师正《道门经法相承次序》,李含光《论三玄异同》,薛季昌《玄微论》,吴筠《玄纲论》,谢自然《东极真人传》,叶法善《霓裳羽衣曲》,杜光庭《太上老君说常清静经注》,谭峭《化书》,无能子《无能子》,王通《王氏六经》,王玄览《玄珠录》

五代十国:刘海蟾《还金篇》,吕洞宾《百字碑》,施肩吾《钟吕传道集》,彭晓《还丹内象金钥匙火龙水虎论》

宋:赵佶颇为推崇神霄派,《太上感应篇》,王重阳《重阳立教十五论》,丘处机《大丹直指》,张伯端《悟真篇》,陈抟《指玄篇》,张无梦《学仙辨真诀》,陈景元《道德真经藏室纂微篇》,张继先《虚靖语录》,萨守坚《雷说》,刘玉《净明大道说》,清微派《清微大法》,郑所南《太极祭炼内法序》,王文卿《玄珠歌》,陈楠《翠虚篇》,张宗演,张君房《大宋天宫宝藏》《云笈七签》,杜道坚《道德玄经原旨》,洪适《隶释》,萧抱珍《重修大一广福万寿宫碑》,马丹阳《神光璨》,麻衣道者《正易心法》,饶洞天《天心经正法》,马丹阳《神光璨》,郝大通《太古集》,王处一《云光集》,《阴骘文》

元:赵道一《历世真仙体道通鉴》,张守清《请微神烈秘法》,黄舜申《清微天降大法》《清微丹法》,张与材作序《玄经原旨发挥》

明:张三丰《大道论》,傅山《霜红龛集》,王常月《心法正言》,伍冲虚《天仙正理直论》,孙玄清《灵宝秘诀》《海岳修真记》,阎希言《西游记》,张虚静《九天洞玄录》《九仙秘诀》,张国祥《万历续道藏》,张宇初《道门十规》,刘基《郁离子》

清:康雍康熙盛世,陈撄宁《黄庭经讲义》,萧天石《道家养生学概要》,易心莹《老子道义学系统表》,刘一明,李还初者《复元圭旨》,柳华阳《慧命经》,施道渊《玉留堂语录》,娄近垣《阐真篇》,王常月 《龙门心法》,闵一得《古书隐楼藏书》《金盖心灯》

民国:商务印书馆《正统道藏》,陈明霦《白云集》,张元旭《补天师世家》

现代:张至顺《炁体源流》,任法融《道德经释义》

<hr/>道家修炼什么

一为道理,二为神通,三为飞生

黄老

春秋战国时期,社会竞争加剧。为了因应这种局势,黄老道家首先提出了法、术、势、利、力等概念,使先秦学术摆脱了理想主义的窠臼,开始走上了现实主义的道路。在此基础上,黄老道家又提出了道生法的主张,不但解决了法律本身合法性的问题,还为道家治世开辟了道路。

另外,黄老道家还提出了因天循道、守雌用雄、君逸臣劳、清净无为、万民自化、因俗简礼、休养生息、依法治国、宽刑简政、刑德并用等一系列的政治主张,让民众发展自组织,集中体现了中国古代社会政治学的精华。除此之外,黄老道家还提出了天下为公和用法律来约束君权的主张,在一定程度上体现了对专制政治的反思和批判。

黄老道家主张治身治国,野蛮其体魄,文明其精神。认为“流水不腐,户枢不蠹,动也。”试图将治身和治国紧密结合起来。熊冬眠,冬藏春伸,喜水善捕鱼,壮硕孔武,这些生物特性都很符合古代的天道的概念。

万物都是由元气或者精气组成的,&#34;无为而治&#34;、与民休息。

认为君主应&#34;无为而治&#34;,&#34;省苛事,薄赋敛,毋夺民时&#34;&#34;公正无私&#34;,&#34;恭俭朴素&#34;,&#34;贵柔守雌&#34;,通过&#34;无为&#34;而达到&#34;有为&#34;。上述主张在汉初产生了一定的影响,由是出现了&#34;文景之治&#34;的盛世。东汉时,黄老之术与谶纬之说相结合,演变为自然长生之道,对道教的形成产生了不少的影响。

《吕氏春秋》

又称《吕览》,是在秦国相邦吕不韦的主持下, 集合门客们编撰的一部杂家名著。成书于秦始皇统一中国前夕。此书以&#34;道家学说&#34;为主干,以名家、法家、儒家、墨家、农家、兵家、阴阳家思想学说为素材,熔诸子百家学说于一炉。吕不韦想以此作为大秦统一后的意识形态。但后来执政的秦始皇却选择了法家思想,使包括儒家在内的诸子百家全部受挫。

分为十二纪、八览、六论。十二纪按照月令编写,文章内容按照春生、夏长、秋杀、冬藏的自然变化逻辑排列,属于应和天时的人世安排,体现了道家天道自然与社会治理的吻合。

八览以人为中心,基本上属于察览人情之作,围绕人的价值观念、人际关系、个人修养展开。六论以人的行为以及事理为主题,包含了人的行为尺度、处事准则、情境条件以及地利等方面。

它有着严密的计划和预设,按照天、地、人三个层次的互相呼应确定主题,展开论述,体现道法自然之意。

《吕氏春秋》强调天下之公,做事要无所私偏,就是以自然现象作为推理证据的。&#34;天下,非一人之天下也,天下之天下也。阴阳之和,不长一类;甘露时雨,不私一物;万民之主,不阿一人。

老庄

魏晋玄学崛起后,它的地位才被老庄派取代。

道法自然观主张雕琢复朴的人性复归,纠偏人性异化倾向主张至公精神,用以扼制人们过分的权利欲和占有欲。

博爱、厚生,自由、平等,公平、正义,诚实、守信,革故、鼎新,文明、和谐,民主、法治,和平、合作之道--这些也已成为我们社会核心价值观的基石。

文子

万事万物均有阴阳盛衰的变化趋势,就是事物&#34;妖祥&#34;之兆,抓住了它,就掌握了事物吉凶变化的规律,再说人一生的时间、力量有限,既然自然规律如此,人就只有积极顺应变化趋势而做准备了。积蓄实力应对困难。人有生老病死,贫穷、富贵、健康、疾病,平时不为事件发生时做准备,等到事件发生时,就只有听天由命了。应采取泰然自若的态度,不急不燥,静静观察时机。在时机到来时,匡正应该纠正的事物,确定应该肯定的事物。

先减免百姓的赋税,还富于民。积极引导并奖励农耕。问候、扶持、救助遭遇天灾人祸的人民。让百姓集中力量耕织,同时清除百姓的祸害,避免自然造成的损失。让田野得到开垦,粮仓里堆满粮食,百姓殷实富庶。不要让百姓没有事情做,荒费人力物力,而吃不饱穿不暖。最后诱发变乱。只有国家富强了,百姓富裕了,才能有力量应对各种自然灾害。军队没有出征的时候,积极训练;而一旦遇到战事的时候,则有完整精良的装备和战斗力。这样敌人因骄傲而懈怠,没有充足的准备和训练。而日渐散失战斗力。而我方则正好相反,日渐强胜。这样战争一旦爆发,我方就处于上风,占据了有利的条件。

平时充足的准备;有了好的收成和环境,要好好利用。不要荒费机会和时光,更要为将来的困境做好准备。当然,所以的这些,将取决于万事万物的自然变化,所有的机遇和困境都只是暂时的。

它周而复始,既不会停止,也不会不做停留。从事情决策的方面讲,第一是要有坚韧不拔的决心,第二就是依据自然事物的变化规律。世间物品的价值是由其数量和需求量决定的,所以人们总是追求稀少的物品,越是稀少的,就越贵,并且随准备其数量的增长而价值不断下跌,最后直至不值钱。因此,我们就可以利用这样的自然规律。

列子

天体运动说、地动说、宇宙无限说。

消解种种执著,上达于虚无之境,实现心灵的自由和完善生命的存在。这一以“贵虚”为要旨的根本精神,大体包括以道为本、齐物为一、体道求真、无心之境、安命处顺等几个方面的内容。

道不仅是天地万物存在的原则,而且也是人的生命存在的原则。人生的方式和目标,就是求得与道体合一,达到冲虚自然之境,使生命存在获得无限的意义,实现心灵的自由。

对人类中心主义;保护自然,使人和自然和谐相处;认识到人类活动会对自然界产生不良影响,破坏人与自然的和谐相处;认识自然、改造自然从而利用自然为人类造福的思想。

杨朱

倡导人与人的关系应该是&#34;公天下之身,公天下之物&#34;。认为正确的生活态度应该是&#34;不违自然所好&#34;,只有抱着这种生活态度和这样处理人际关系,才能保持人的天性,进而达到做人的理想境界。并指出名声是虚伪的,并以古讽今,对子产准备私授其弟以禄位丑恶现实是厌恶的,是极具批判锋芒的。&#34;今有名则尊荣,亡名则卑辱&#34;,对于社会不公平,对于人心险恶,在作出了犀利的揭露和批判。这就是要求儒家侯王放弃名利和各种私欲,做到返朴归真。

杨朱反对法先王。他认为舍弃当今的人而去赞誉古代的先王,是赞誉枯槁的死人骨头。因此,他主张建立新的社会。这种政治主张是从&#34;为我&#34;而不&#34;侵物&#34;的学说衍生出来的。即一方面从&#34;损一毫而为天下,不为也&#34;,衍化出&#34;人人不损一毫,人人不利天下,天下治矣&#34;。另一方面,由不以天下大利易其胫一毛,还应衍化出:人人不以天下大利,人人不易其胫一毛,天下治矣。就是说,人人都不拔一毛而利天下,也不贪天下大利而拔自己一毛;人人都各自为自己,而不侵犯别人;这样天下就太平无事了。

因为杨朱认为生命比一切都重要,而生命对人只有一次而已。因此,他强调的只是个人的利益,而不重视国家的利益,从而导致了无君论。

所谓保真,就是保持自然所赋予我身之真性,自纵一时,勿失当年之乐;纵心而动,不违自然所好;纵心而游,不逆万物所好;勿矜一时之毁誉,不要死后之馀荣;不羡寿、不羡名、不羡位、不羡货,乃可以不畏鬼、不畏人、不畏威、不畏利,保持和顺应自然之性,自己主宰自己的命运。

鬼谷子

所谓天下之时,就是天下大势的运动趋向。所谓天下之势,就是推动天下大势的各种力道。如果把天下比做大海,风向是时,因风而动的潮流是势。把握时势,就是弄潮。天下时势,扑朔迷离,神鬼莫测,瞬息万变。圣人知时识势,因时用势,因而治世。

悟道可有四重境界,初为闻道,次为知道,再为见道,终为得道。

天道为自然之道,也即宇宙万物的生克变化之理;圣道为人世之道,也即安邦定国、天下大同之理;人道为人生之道,也即安居乐业、为人立世之理。此三道相辅相成,失此离彼。远天道,圣道困;远圣道,人道难。

天下不治,在于人心不治。人心不治,在于欲念横溢。欲治天下,首治人心;欲治人心,首治乱象。治乱不过是个手段,治心才是务本正道。若是我等只为治乱而治乱,只以强力统一天下,纵使成功,天下非但不治,只会更乱。

天下诸事,皆因选择,亦皆由选择。人生之妙,正在于此。万事万物,涉及决断的只有两种,一是易决之事,一是不易决之事。易决之事就是当下可断之事,天下诸事,大多属此。易决之事可分五种:一是值得做之事;二是崇高、美好之事;三是不费力即可成功之事;四是虽费力却不得不为之事;五是趋吉避凶之事。不易决之事,两害相权取其轻,两利相权取其重。

彭蒙

战国时期齐国人,哲学家。曾游学稷下,是田骈的老师。是稷下学宫中最具有影响的学者之一。

环境的平衡,只有做到齐物,才能保证持续性。

公正而不结党,平易而不偏私,断然依理不存主见,随物趋进一视同仁;不瞻前顾后,不谋求智巧,对于外物无所选择,随顺自然与物一同变化。古时候的道术确实包含上述方面的内容,彭蒙、田骈、慎到听闻这方面的遗风并且热衷于这方面的活动。他们把平等地对待外在事物放在首要地位,说:“苍天能够覆盖万物却不能托载万物,大地能够托载万物却不能覆盖万物,大道能够包容万物却不能区别万物。”他们懂得万物都有它们可以认可的一面,万物也有它们不可以认可的一面,所以说:“有所挑选就必然不会周遍,有教育就会出现教育不到的方面,一视同仁的规范与齐同划一的尺度才能没有遗漏。”

慎到

齐宣王时他曾长期在稷下讲学,是稷下学宫中最具有影响的学者之一,后来成为法家创始人物之一。

慎到提倡法治,做到公平执法,反对人治。主张立法要为公,反对立法为私。

即国君有权立法、变法,但不能随意立法、变法,而应&#34;以道变法&#34;。

法家学派

法家坚持人们的道德水平与社会的物质基础有着直接且紧密的联系,当社会的物质财富足以满足人们的物质需求时,人们就会行仁义、讲道德。而春秋战国时期,中国社会正处于“民众而物寡”、“争于气力”的时期,仁义道德退而居之。商鞅提出“利出于地”、“名出于战”,韩非也明确提出“务力而不务德”,否则国家将面临贫穷落后甚至是亡国的危机。法家认为儒家所谓的“爱人之心”实际上是“伤民”,而儒家那套繁杂的仁义礼节不但于民无益且有害,是暴政的发端。而法家坚持,利乃是人们的行为的唯一动因,这既是社会事实,也是社会应该倡导的原则。这与法家好利、自为的人性论思想一致,并由其沿袭而来。

在教育内容方面,商鞅反对儒家以“礼、乐、诗、书”教育学生,反对向学生灌输“仁”、“义”、“礼”、“智”等道德准则。他认为“儒学”不过是一些“高言伪议”,不切实际的“浮学”。为了培养“耕战之士”和厉行“法治”的人才,商鞅主张学习法令和对耕战有用的实际知识。他提出“壹教”的教育纲领。“壹教”的实质就是执行新兴地主阶级的统一教育,它的主要内容是用新兴地主阶级的法令、政策统一人们的思想。

。商鞅认为:“壹教则下听上”(《赏刑》)。他强调:“法令者民之命也,为治之本也”(《字分》)。明确指出“法”是地主阶级的生命,治理国家的根本,因此对民众必须加强“法治”的教育。“言不中法者,不听也;行不中法者,不高也;事不中法者,不为也”(《君臣》)。即凡不符合法令的言论,不听;不符合法令的行为,不赞扬;不符合法令的事情,不做。一切的言论、行动必须根据“法”为标准。

张角

以黄天为至上神,认为黄神开天辟地,创造出人类,又信奉黄帝和老子,认为黄帝时的天下是太平世界,是人类最美好的事情,在这个太平世界里,既无剥削压迫,也无饥寒病灾,更无诈骗偷盗,人人自由幸福。

太平道的教义宣称在天上有鬼神监视人们的行为,并根据人们行为的善恶来增加或减少他们的寿命,要求人们多行善事,少做坏事。

太平道乐是太平道活动中的“法式音乐”又叫“道场音乐”,源于当时张角及其信徒诵经传道的过程中。经乐曲调一般起伏不大,旋律线条平稳,气氛庄严、肃穆,有导引修持者入静,进入清虚之境的作用,这是太平道乐最初形式。

张修

创建的五斗米道,以《老子五千文》教民,首次在道教史上将《老子》与民间宗教相结合。

张道陵

正一派,“正一”意为“正以治邪,一以统万”。正一道又称正一派,其始祖是汉末张道陵及其开创的“正一盟威”之道,

张道陵初创道教时的教义思想,主要以《老子想尔注》为中心。张道陵用宗教神学思想来重新解读《道德经》,这就是早期经典《老子想尔注》的由来。张道陵认为:“道者,天下万物之本也。”其主要思想,就是把“道”人格化为“太上老君”,强调道教是至高无上的神圣的真教,不容任何人冒犯,把“道”人格化和神格化,使带有神学色彩的“道”成为主宰人世的至上尊神。

王重阳

王重阳创立,主张儒、佛、道三教合一,即以“三教圆融、识心见性。

道教自南北朝寇谦之、陆修静改革、整顿后,历隋唐五代宋的漫长岁月,尤其到北宋末年,已呈现颓势。以符箓派为主流的道教,支派争流,一些道流徇末遗本,流弊时现。在这种历史条件下,王重阳创立了全真道教。以新的宗旨、修持方法对道教进行了大量的改革,进一步把老庄清静无为的思想贯彻到教义中。

丘处机

龙门派以全老庄之真、苦己利人为宗旨 。

修持以丹功为主,兼修外丹符箓,主张性命双修,先修性,后修命。认为修真养性是道士修炼唯一正道 ,除情去欲,明性见道,使心地清静,才能返朴归真,证道成仙。

老子之后,道家思想大致沿着两个方向展开:稷下学派的一批人物以社会政治为中心,欲将道家老子的思想与道家失传的黄帝思想、老子、现存的管子的思想予以贯通,从而使道德家由形上追求转至形下操作,形成一套道德与法则融合于一体的治国的理论;而后者以失传的杨子、现部分残存的庄周为代表,关切的是自我、自由与本真。属精神生命的内在追求。

而道家对儒家宋明理学和阳明心学的形成,也起过重要作用。

路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。

天地有正气,杂然赋流形。下则为河岳,上则为日星。

为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。 |

|